1802.4米、1929.9米、1955.8米、2048.5米、4102.8米……漆黑的深海,復雜的海況,崎嶇的海底地形,5次探采,最終著底4102.8米,并成功取回深海多金屬結殼與結核——近日,中國深海重載作業采礦車首次實現了在4000米深海底開展深海礦產資源試開采的試驗,這也標志著中國深海重載作業裝備創新研發取得重要的突破性進展。

由上海交通大學自主研制的深海重載作業采礦車工程樣機“開拓二號”。本文圖均為上海交通大學供圖(除署名外)

近日,由上海交通大學自主研制的深海重載作業采礦車工程樣機“開拓二號”,在成功完成深海試驗航次后,搭乘“向陽紅03”號科考船順利返回廈門,海試取得圓滿成功。此次海試,“開拓二號”5次探采,創下了中國深海采礦領域的6項紀錄,技術性能達到國內領先、國際先進水平。

近日,“開拓二號”在成功完成深海試驗航次后,搭乘“向陽紅03”號科考船順利返回廈門。

探底四千余米,海底礦巖鉆進與采集能力強大

大洋海底蘊藏著豐富的多金屬結核、富鈷結殼和多金屬硫化物等礦產資源,富含銅、鈷、鎳、錳等重要關鍵材料,應用價值極高。比如,金屬鈷是航空發動機的重要材料之一,但目前在這款材料上,中國還比較依賴國外進口。

“深海采礦,對一些重要的材料,實現自主采掘、儲備是很重要的。”海試首席科學家、上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院教授楊建民說。

楊建民(圖中)。

楊建民介紹,長期以來,深海采礦在國際上存在三大技術難題:一是礦區海底地形異常復雜,裝備安全行進困難;二是深海礦產賦存形式與物理特性復雜多樣,高效開采收集困難;三是深海重載作業裝備在海上風浪條件下,安全布放回收困難。

“海底地形崎嶇,海況條件比較復雜,海底采礦裝備不僅需要在這樣的環境中來去自如,還要具備開采和收集能力,并且能有效地回收。其中的每一個環節,都要經過海試的考驗。”楊建民說。深海礦產資源開發是典型的海洋高科技產業,需集深海工程科技、海洋科學探索、海洋資源綠色開發利用于一體。

6月19日啟航,6月28日返航,全程歷時10天。這次深海試驗,“開拓二號”在海底多金屬結殼與結核礦區,連續成功完成了5次下潛,其中4000米級深度1次,2000米級深度4次,采礦車分別達到了1802.4米、1929.9米、1955.8米、2048.5米和4102.8米等深海海底,這是國內深海重載作業采礦車首次在4000米以下的海底開展深海礦產資源試開采試驗。“我國深海礦產資源從勘探向開發,‘開拓二號‘將作出重要貢獻。”楊建民介紹。

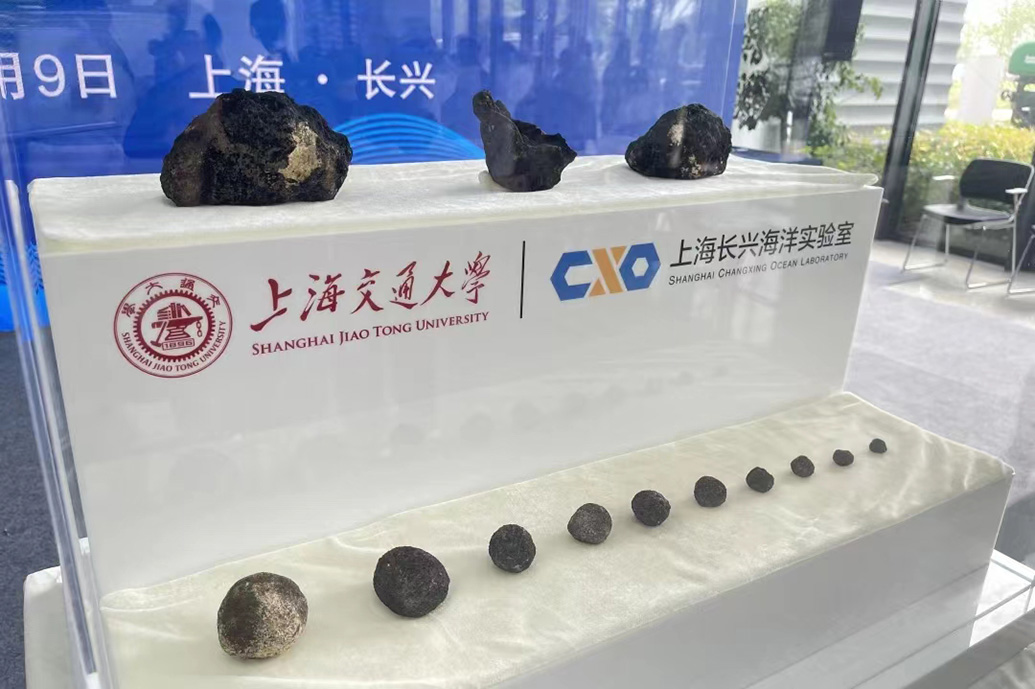

“開拓二號”采集到的深海礦產樣品。

“開拓二號”還展現出了強大的海底礦巖鉆進與采集能力,對緊密附著在堅硬礦巖上的多金屬結殼、淺埋于稀軟深海沉積物中的多金屬結核等不同類型海底礦物進行了高效開采收集,成功獲得了200多公斤的多金屬結殼、多金屬結核、海底基巖等各類深海礦產樣品。

無論是坡度達30多度的陡峭、崎嶇海山,還是由高粘性稀軟沉積物堆積的海底“灘涂”,“開拓二號”都能順利行進、爬坡和原地回轉。為了讓采礦車的行進更加自由,團隊研發了相關技術,不需要任何人工操控,可以自主感知采礦環境,四條履帶能夠根據海底實際地形實時調整方向和狀態,適應海底復雜地形行走的需要,這在國內也是首創。

楊建民介紹此次海試成功的五項重要意義。澎湃新聞記者鄒佳雯圖

六個“突破”,崎嶇海底行進、采礦如履平地

據團隊介紹,“開拓二號”的研發,共實現了國內同類研究的6個“突破”。

一是首次實現了深海重載作業采礦車布放作業水深突破4000米大關,達到4102.8米,并獲得了大量多金屬結殼、多金屬結核等深海礦產樣品;

二是首創深海復雜海底地形高機動行進技術,實現了30度以上陡峭海山、深海稀軟沉積物等各種復雜海底地形的安全、穩定行進;

三是首創深海多礦類復合鉆采技術,實現了對多金屬結殼、多金屬結核等不同類型礦石的高效開采與收集;

四是首創深水重載作業智能精細控制技術,形成了作業路徑智能規劃、跟蹤與避障能力,實現了深水厘米級精準定位;

五是首創非金屬纜深海重載布放回收技術,實現了4100米水深重載裝備布放回收,安全工作負載等指標位居國內前列;

六是創新深海環境擾動監測評估技術,采礦車還搭載了環境監測系統,對海底羽狀流生成擴散、水下作業噪聲等環境影響情況進行了全面監測與評估,為中國深海礦產資源勘探與綠色環保開采提供了珍貴的一手材料和數據。

“開拓二號”團隊。

隨船參加海試的青島海洋地質研究所深海地質與礦產室副主任黃威表示,“開拓二號”具備高效、穩定地采集深海多金屬結殼礦石的能力,針對附著在斜坡基巖之上的多金屬結殼,它的切削能力可以把結殼和基巖快速分離開,高效地把結殼礦石吸入集礦箱。

此外,該深海采礦車的爬坡和避障能力可以讓它在復雜地形環境下實現多方向進行,從而大范圍覆蓋結殼礦區,提升礦石采收率。而在深海采礦車的布放與回收這個技術難點上,“開拓二號”的表現也很好,可以連續5天在6級風、4級海況條件下作業,成功完成了多次、連續深海布放、海底作業與提升回收,裝備安全性、可靠性得到了檢驗。

“深海是一個非常復雜的環境,未來除了采礦以外,我們或許還可以基于目前積累到的技術儲備,挑戰更多的海底作業。”楊建民說。

在重大科創成果的背后,從最初的一個設想,到蔚藍大海的海試,“開拓”系列深海采礦車首席科學家楊建民一干就是十年。“2013年,國外深海采礦裝備研發早已經達到了一定水平,但是在國內相關研發還沒有完全起步,當時我就覺得在深海探采這方面,中國需要填補空白。”楊建民說。

其間,他帶著團隊主動對接國家重大戰略需求,先后成功研制了深海重載作業采礦車“開拓一號”與“開拓二號”。其中,深海采礦車“開拓一號”2021年成功實現了1305米深海試驗。新一代深海重載作業采礦車“開拓二號”,主要由深海采礦車主體、大承載光電復合臍帶纜和重載布放回收絞車等多型裝備組成,長6.0米,寬3.0米,高2.5米,重量約14.0噸,設計作業水深6000米,具備深海多金屬結殼、多金屬結核與深海硫化物等多類型礦產綜合開采能力,技術性能達到國內領先、國際一流水平。

上海作為海洋工程裝備科技創新重鎮,也是全國唯一集船舶海工研發、制造、驗證試驗和港機建造的城市,產業鏈較為完整、產業基礎優勢突出,擁有一批致力于深海資源開采的科研創新資源,研發優勢突出。上海市發改委也在近年來布局一批重大科研項目,支持優勢研發單位開展深海資源開采關鍵核心技術攻關,將加快形成具有自主知識產權的創新成果,搶占未來經濟和科技發展制高點,使上海在國家海洋強國重大戰略中發揮更大作用。

中國-博士人才網發布

聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。