“向光而行 科技報國”,中國科學院西安光學精密機械研究所以強烈的創新責任在使命驅動的建制化基礎研究中持續彰顯西光力量。其中,2024年就在光子集成芯片領域取得一系列顯著性創新進展或成果,相關成果發表在《科學進展》(Science Advances)、《物理評論通訊》(Physical Review Letters)、《自然通訊》(Nature Communications)以及全球光通信大會OFC等。

西安光機所主樓。西安光機所供圖

在集成光學頻率梳領域,中國科學院西安光機所超快光科學與技術全國重點實驗室張文富研究員團隊、中國科學技術大學中國科學院量子信息重點實驗室郭光燦院士團隊陳巍研究員與國防科技大學智能科學學院楊俊教授團隊三個團隊合作,在集成微腔光學頻率梳領域取得進展。該合作團隊基于微波注入、光頻參考、熱微擾頻率調諧等技術,實現了兩套獨立泵浦的“全同”微腔孤子光學頻率梳,基于此,實驗驗證了滿足ITU頻率間隔標準(50GHz)的50通道梳齒對之間的高可見度Hong-Ou-Mandel(HOM)干涉,證明了利用經典波分復用光通信的復用思路實現大規模并行量子通信的可行性,為基于集成光學構建更高效、可擴展的量子通信系統奠定了技術基礎。

該項研究成果發表在Science Advances,并被編輯推薦為本期精選(featured)。

Science advance本期精選。

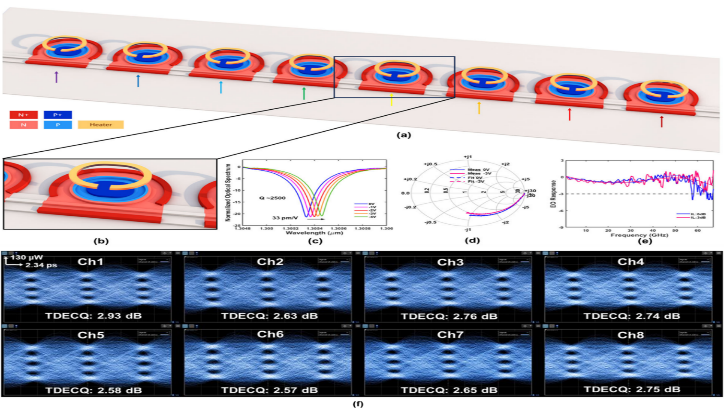

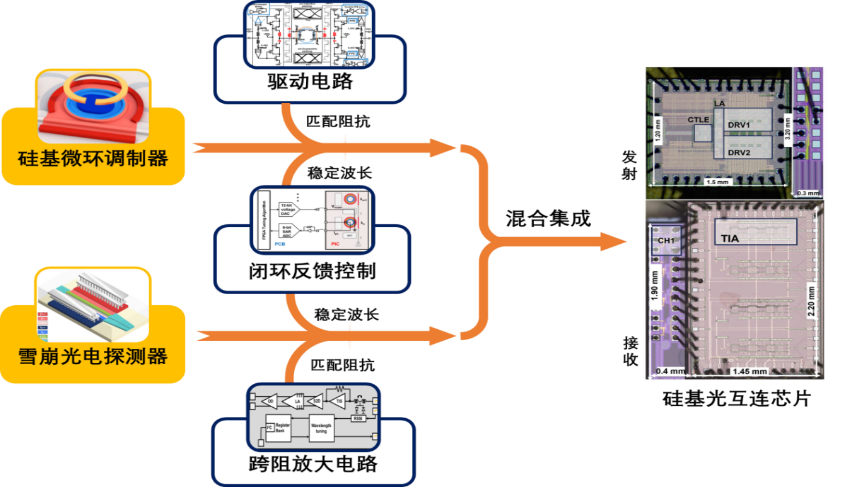

在硅基光互連芯片研發方面,中國科學院西安光機所王斌浩研究員、張文富研究員團隊成功研制出國際首款單端口(單纖)速率為2Tbps的硅基OIO光互連芯片,岸線帶寬密度達4Tbps/mm,是目前OIO光互連單纖速率最高的報道,標志著互連能力上的大幅提升,為人工智能、高性能計算、數據中心等應用場景提供了國產化光互連解決方案。

該芯片融合高性能微環調制器、高增益雪崩光電探測器、光電協同設計與混合集成等技術,成功攻克高帶寬、低功耗、高可靠性等共性難題。相關成果報道于光通信頂會OFC等,其中2篇論文2024年發表于OFC和ECOC會議,2篇論文被2025年3月召開的OFC會議錄用。

2Tbps(8λ×256Gbps)硅光微環發射芯片。論文作者提供圖片

該團隊介紹,在光互連芯片的研發過程中,他們結合光電協同設計與混合集成技術,構建了一條從理論建模到芯片集成的完整技術鏈。開發了基于光電器件等效電路模型的協同設計方法,將硅基微環調制器、雪崩光電探測器等核心器件的光學響應(包括光子壽命、自熱效應、雪崩增益效應)轉化為等效電路參數,并與CMOS驅動電路、跨阻放大器的阻抗及寄生效應進行聯合仿真,從而實現高速光電信號完整性的全局優化。通過迭代優化器件結構與電路設計,不僅大幅提升了器件性能,還在光電芯片集成過程中實現了協同優化,最終成功研制出高帶寬密度、低功耗的混合集成光互連芯片,為人工智能算力的提升和擴展提供了有效技術支撐。

混合集成硅基光互連芯片。論文作者提供圖片

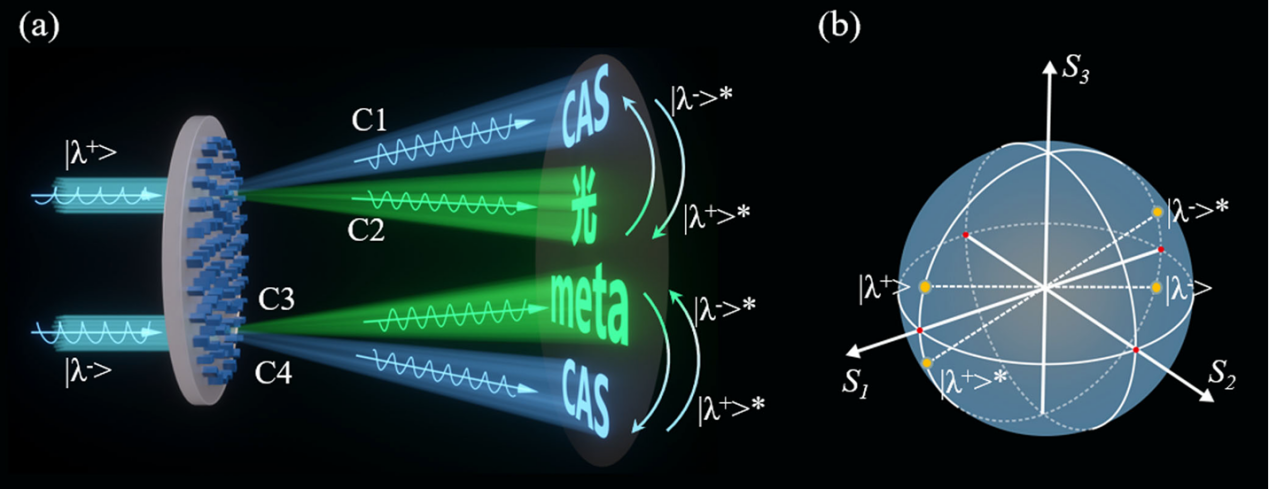

在超表面芯片方面,提出了廣義的超表面偏振光學相位調控理論,拓展了偏振調控的理論邊界,研制出量子態層析偏振復用超表面芯片。

超表面是指由亞波長間隔的光學散射體組成的平面光學器件,能夠實現對光場偏振、振幅、相位和傳播模式的精確調控。相比傳統光學元件,具備輕薄和多功能集成等優勢,為微型化光學系統的實現提供了重要的解決方案。

目前基于超表面的偏振調控及復用研究受到了廣泛關注,已被應用于偏振探測、顯微成像、量子態測量等領域。

中國科學院西安光機所超快光科學與技術全國重點實驗室張文富研究員、王國璽研究員團隊與南京大學李濤教授團隊合作,提出了一種超表面偏振光學相位調控的廣義框架理論,可以實現多通道任意偏振態相位的獨立控制和不同通道間能量的任意分配,拓展了超表面在偏振光學中的應用范圍,為多功能超表面光子器件研制開辟了新途徑。

超表面廣義相位調控框架概念示意圖。論文作者提供圖片

此外,在該理論基礎上,研究團隊還設計制作了可對量子態進行廣義測量的光學超表面,提出并實現了一種基于廣義測量的自學習量子態重構方法,有效降低了多光子糾纏度量的實驗復雜度、采樣復雜度和后處理復雜度。相關研究成果發表在Nature Communications上。

團隊設計的可對量子態進行廣義測量的光學超表面,可以同時將光子偏振狀態展開到信息完備測量基矢上,并將六束光分解到不同的空間通道進行探測。利用此超表面的八面體廣義測量進行了陰影層析實驗,僅需要幾百毫秒就可以實現偏振態投影算符的期望值估計。

團隊還提出了一種自學習陰影層析技術(SLST),結合同步擾動隨機逼近算法(SPSA),用陰影層析對弗羅貝尼烏斯范數進行無偏估計并作為損失函數,再用SPSA對描述量子態的參數做全局優化進行量子態重構。其實驗結果表明,在同樣的采樣數目下,SLST以較小的經典迭代次數達到更高的精度,可以有效降低重構量子態所需要的樣本復雜度的后處理復雜度,并且具有抗噪聲的優點。

文章相關信息:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adq8982

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10527042

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10531655

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10480542

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.023 803.

https://www.nature.com/articles/s41467-024- 48213-4

中國-博士人才網發布

聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。