2018年1月8日,中共中央、國務院在北京隆重舉行國家科學技術獎勵大會。中國科學院遺傳與發育生物學研究所植物基因組學國家重點實驗室李家洋院士代表其領銜的攻關團隊在人民大會堂領獎臺,從中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平同志手中接過標志我國自然科學領域最高獎殊榮的國家自然科學一等獎證書。

李家洋院士領銜的攻關團隊包括中國科學院上海生命科學研究院韓斌院士、中國農業科學院中國水稻研究所水稻生物學國家重點實驗室錢前研究員、中國科學院遺傳與發育生物學研究所植物基因組學國家重點實驗室王永紅研究員和中國科學院上海生命科學研究院黃學輝研究員等科學家,因“水稻高產優質性狀形成的分子機理及品種設計”研究榮獲2017年度國家自然科學一等獎。

水稻是世界上最重要的糧食作物之一,養活了世界上一半以上的人口。以馴化栽培主要農作物和馴化飼養主要家畜為標志的農耕文化對人類文明的發展具有里程碑的重大意義,而栽培稻的起源與馴化對人類農業文明的發展起到了重要的推動作用。《詩經》中已有“八月剝棗,十月獲稻”的詩句,可見中國種植水稻的歷史源遠流長。

在人類漫長的發展史上,特別是通過近現代的遺傳選育,留下了數以萬計的水稻地方品種和水稻種質資源。這些地方品種和種質資源具有廣泛的遺傳變異,以適應不同種植區域的地理與氣候條件。對東亞和南亞等人口高度密集的地區而言,米飯是餐桌上必不可少的主食,亞洲栽培稻因而成為世界上種植面積最大的糧食作物之一。亞洲栽培稻主要分為兩大類型,即主要種植在熱帶和亞熱帶的(例如我國長江流域、華南地區、東南亞等)秈稻和主要種植在溫帶和寒帶(例如我國東北地區、日本、朝鮮半島等)的粳稻。相對而言,秈稻的產量較高,粳稻的食用品質更好。

在現代水稻研究和生產應用中存在幾個突出的科學難題:控制水稻產量與食用品質的遺傳基礎是什么?野生稻被馴化為現代栽培稻的溯源和過程是什么?不同水稻品種和種質資源中遺傳多樣性的分布情況是什么?在解析上述問題的基礎上,如何通過分子設計育種培育高產優質的水稻現代新品種?李家洋院士領銜的團隊經過十余年的艱辛攻關,破解了上述科學難題。

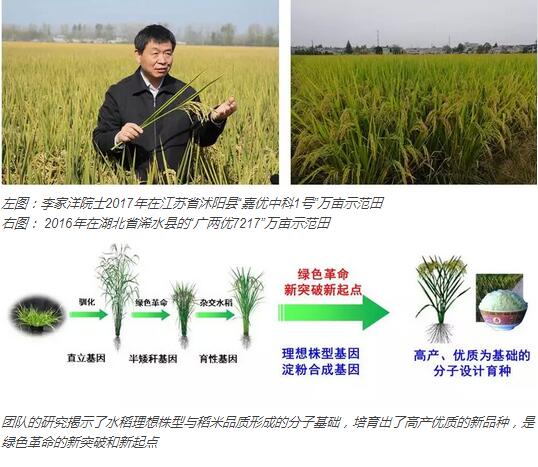

提升水稻產量是科學家們不懈追求的目標。在始于二十世紀60年代廣為人知的“綠色革命”中,科學家們利用一個半矮稈性狀基因適當降低了小麥和水稻的株高,克服了株高過高易倒伏的問題。在水稻生產中,半矮稈性狀基因的利用對東南亞和我國沿海等臺風易發地區的水稻高產、穩產起到了巨大的推動作用。二十世紀70年代,以袁隆平院士為代表的我國科學家成功實現了水稻雜交育種理論與技術的突破,使我國南方、東南亞等主要水稻生產區的產量實現了第二次飛躍,為解決日益增長的人口壓力做出了歷史性的貢獻。隨著世界人口激增以及對食用品質要求的不斷提高,現代水稻育種理論和技術亟待新的突破。

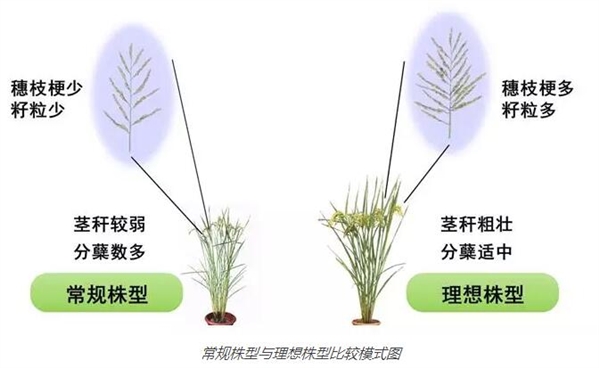

水稻產量由有效穗數、每穗粒數、結實率和粒重等要素決定。其中,水稻株型由植株高度、分蘗(分枝)數目和分蘗角度等因素構成。水稻的株型或“高”“矮”“胖”“瘦”直接影響植株的光合作用效率與土地利用率,進而影響有效穗數和穗粒數,是決定水稻產量的關鍵因素。水稻的“理想株型”是現代育種理論和技術中孜孜追求的一個夢想。團隊成員經過十余年的艱苦探索和攻關,發現分離了控制水稻理想株型的主效基因IPA1 (英語“理想株型”的縮寫),并深入解析了由IPA1主導的調控“理想株型”的網絡系統。

值得指出的是,在水稻科學研究強國日本,IPA1的一個遺傳變異被稱為“富裕農民的稻穗”,彰顯這一基因的重要性。與此同時,團隊在解析水稻株型形成的遺傳調控網絡的研究中,揭示了植物新型激素獨腳金內酯調控株型發育的重要作用和調控機理。相關研究成果先后入選“2010年度中國科學十大進展”和“2014年度中國科學十大進展”,成為在短短5年內同一研究團隊兩次入選“中國科學十大進展”的突破性成果。團隊的上述以及前期的研究成果,開創性地建立了控制水稻株型形成、特別是“理想株型”形成的理論框架,受到國際學術界的廣泛認可和贊譽。

在現代作物育種中,產量不是唯一追求的主要目標。在我國稻米市場上,“東北大米”(即在我國東北地區生產的粳稻品種稻米)因其食用和蒸煮品質優良而成為消費者的首選。稻米的食用和蒸煮品質主要由直鏈淀粉含量、膠稠度、糊化溫度以及三者之間的互作而決定。對稻米品質的研究相對滯后,其重要原因之一是決定品質性狀的遺傳網絡復雜,而對于決定稻米食用和蒸煮品質這一重要性狀而言,在定量測定指標上也存在很大的困難。團隊開創性地通過關聯分析等手段,發現了調控稻米品質三個重要理化指標的主效基因,解析了直鏈淀粉含量、膠稠度、糊化溫度的相關性,發現了決定這3個性狀的主效基因和微效基因及它們之間的作用關系,從而揭示了調控稻米食用和蒸煮品質的精細調控網絡。

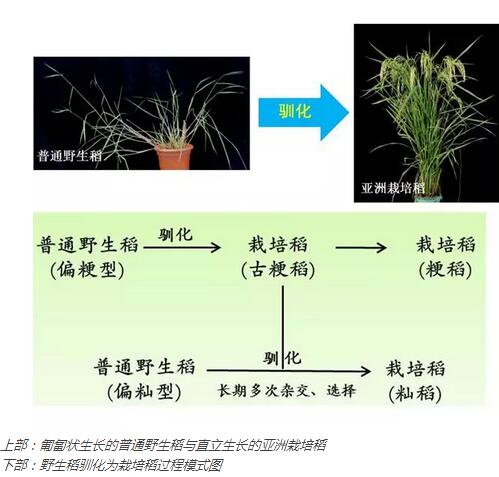

亞洲栽培稻的起源是一個在學術界長期爭執不休的問題。團隊采用基因組學、群體遺傳學和系統發生分析等研究手段發現粳稻首先從我國南方地區的普通野生稻種群體被馴化,之后部分馴化的粳稻與東南亞、南亞當地的普通野生稻種群雜交而馴化出秈稻。這一研究成果揭示了野生稻馴化為亞洲栽培稻的重要性狀變化與遺傳機制,得到了國際學術界的廣泛認可。團隊通過開發全新的基因分型算法和水稻全基因組關聯分析方法,對千余份不同遺傳背景的代表性水稻種質資源和地方品種材料進行了系統分析,構建出高密度的水稻單倍體型圖譜(一種針對染色體單體的大數據、高密度精細遺傳圖譜),摸清了世界水稻核心資源的遺傳變異的“家底”,為充分利用豐富多樣的水稻遺傳資源、開展水稻分子設計育種奠定了基礎。

團隊充分利用基礎理論研究的優勢和成果,建立了水稻分子設計育種的理論框架與技術體系,培育了基于“理想株型”的“嘉優中科”系列水稻新品種和具有“秈稻產量、粳稻品質”特征的“廣兩優”系列品種,已經在長江流域進行推廣,為我國水稻分子設計育種與生產的跨越式發展奠定了開創性的基礎。

國際著名作物遺傳學家、國家最高科學技術獎獲得者、中國科學院院士李振聲高度評價“這一重大成果是繼‘綠色革命’和雜交水稻后的第三次重大突破,標志著‘新綠色革命’的起點”。

中國-博士人才網發布

聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。