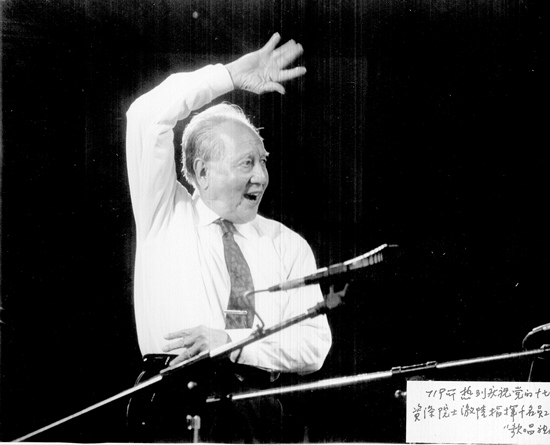

黃旭華院士指揮大合唱。圖片由受訪者提供

今天的青少年一代或許難以想象,被外界譽為“中國核潛艇之父”的黃旭華院士中學時代“一再輸在起跑線上”。

在那個硝煙四起的年代,即使是身在殷實的杏林之家,黃旭華(當時的名字叫黃紹強)也曾幾度無學可上——小學畢業后輟學半年多,初中只讀了兩年半,高中倉促畢業,在軍車炸藥箱上坐了整整7天到重慶“尋一張安靜的書桌”,一年后才考入大學。

回首過往,這位鮐背之年的老人更愿意用“梅花香自苦寒來”來概括自己的世紀人生。

棄醫從工追逐科學救國夢,荒涼孤島潛心科研龍宮探險,他和我國科學家團隊不到10年便實現了毛主席“核潛艇,一萬年也要搞出來”的誓言。而他自己也成長為我國第一代攻擊型核潛艇和戰略導彈核潛艇總設計師。

中學時代背井離鄉、歷經烽火的求學路培養了他堅韌不拔的品質,讓他日后面對惡劣的科研環境仍甘之如飴;項目攻關的緊張時刻,他用音樂排解困頓,少年時的興趣愛好讓他終生受益。

走進青少年之中,這位“感動中國”年度人物常常現身說法,今天的幸福生活不是從天而降,青年興則國家興,青年弱則國家弱。青年一代必須清楚自己肩負的歷史使命,“在國家需要中尋找人生方向”。

一波三折的求學路

黃旭華的中學時代是在戰亂中度過的。

高小畢業時,恰逢全面抗戰爆發,他一度半年無學可上。

得知縣城聿懷中學搬遷后落腳揭西山溝五經富的消息,黃旭華正月初四跟二哥背起行囊朝新校址進發,徒步山路4天,“腳都磨出了血泡”。

爬過最后一個山頭,目之所及讓他不禁心涼,幾個四面透風的草棚就是他要找的學校。

聿懷,語出《詩·大雅·大明》,“維此文王,小心翼翼,昭事上帝,聿懷多福”;意為篤念,有“胸懷廣闊”之意。

這所迄今130多年歷史的學校,在民國時期就已是汕頭一帶最有名望的中學,而今更有“一校五院士”之美譽。

即使在大山中最艱苦的環境下,學校依然能開出語、數、外、理、化全部課程,甚至還有動物學、植物學。

烽煙之下,弦歌不絕。白天上課,每當日寇飛機響起,老師便拿起小黑板帶著大家往外跑,“冬天藏在甘蔗地里,夏天躲在大樹底下”,讀書上課就像“打游擊戰”。

文化課之外,球類比賽、歌唱比賽、話劇表演等課外活動豐富多彩,黃旭華曾在籃球比賽中獲得一枚獎章。抗日浪潮下,“狂呼社”“叱咤社”等學生社團應運而生。

師生每餐只有稀飯,有時把油條剪成片蘸著醬油當菜吃;煤油都是奢侈品,晚上就用墨水瓶裝豆油、菜油當照明燈自習,夙夜匪懈。

學校不斷搬遷,經歷了兩年多初中生活后,黃旭華決定投考桂林中學。北上梅州,因錯過考期前行受阻,只好在廣益中學棲身一載。

兵荒馬亂中,他與家人失聯,曾在出租屋中連餓3天差點斃命,“全身冒冷汗”之時,家中匯款奇跡般到來。

1941年初夏,黃旭華經過整整兩個月的曉行夜宿,終于抵達桂林,并順利通過桂林中學的入學考試。

在這個大后方的文化中心,名流云集,也給學校輸送了大量優秀的師資。

英語老師柳無垢是柳亞子之女、宋慶齡秘書。這位姑蘇才女歐美閱歷深厚,教學理念先進,每次她課堂的下課鈴聲響時,總讓同學們意猶未盡。任教師時還常出入美國駐桂林領事館,在課堂上帶來許多時政要聞和二戰進程的消息。

戴眼鏡的數學老師許邵衡曾是大學教授,數學課深入淺出,讓黃旭華深深地愛上了這門課程,畢業時把大代數整理成厚厚的一本講義保存至今。正是許老師的指引,黃旭華學好了數學,物理化學成績也變得出色起來,為報考交通大學奠定了理科基礎。“數學學得好,物理化學就通了”。

桂林中學實行半軍事化管理,學生們剃光頭、統一軍服,每人一支木制步槍。有個同學偷偷出門還被關了禁閉。

為國家的崛起而改名

黃旭華父母搬離相對富庶的老家揭陽,到海豐最苦、病人最多、最需要醫生的地方開醫館,遇到窮苦病人就免費醫治。杏林之家的耳濡目染,黃旭華從小立志繼承父母職業,懸壺濟世。

然而,日寇的肆意橫行擊碎了他的兒時夢想。

地方排演抗日話劇《不堪回首望平津》,13歲的黃旭華因為長相秀氣男扮女裝飾演逃亡小姑娘。

有一次演出時,傳言日軍要在附近登陸,但整個廣場的觀眾沒有一個離開。劇中漢奸被抓到的那一刻,飽含熱淚的觀眾們高喊“殺!殺!”的情景在黃旭華腦海中留下深深的烙印。

在桂林中學,每當警報聲響起,大家紛紛跑進山洞,“警報一天不解除,就要在山洞挨餓一天”。

面對日軍狂轟濫炸,桂林滿城煙塵、一片廢墟,少年黃旭華忍不住求教柳無垢老師:“為什么日本鬼子想炸就炸、想殺就殺?為什么中國這么大,卻連個安心讀書的地方都沒有?”

“因為我們國家太窮太落后了,窮國落后就要受人家的欺負,受人家宰割。”柳無垢回答。

“我不學醫了,我要學航空,學造船。”黃旭華內心發出吶喊。校園里,原名黃紹強的他取義“旭日榮華”改名“黃旭華”,“寓意中華民族如旭日東升般崛起”。

1944年6月,倉促畢業的黃旭華坐在一輛軍車的炸藥箱上顛簸了7天來到重慶,進入國民政府為流亡學生開辦的大學特設先修班。

生于海畔,耳聞目睹日寇登陸沿海、殺害漁民,面對中央大學航空系和交通大學船舶系的錄取結果,他毅然選擇后者,從此開始了一生探尋保衛祖國海域抵抗外辱的人生道路。

1958年,蘇聯斷然拒絕我國核潛艇工程幫助請求,赫魯曉夫嘲笑中國“搞核潛艇簡直異想天開”。

核潛艇能潛在海底幾個月,即使國家受到毀滅性核打擊,只要還有一艘核潛艇,也足以給敵人以同樣毀滅性的還擊。

牽系國家安危,毛主席說出了鼓舞一代人奮斗終身的話:核潛艇,一萬年也要搞出來!

沒學過、甚至從來沒見過核潛艇的模樣,黃旭華和同事們頂著基地葫蘆島的風沙和“文革”時的批斗,從友人國外帶回的兩個美國“華盛頓號”核潛艇的兒童玩具模型起步,開始了白手起家的國之重器探索歷程。

此后經年,中國陸續實現第一艘核潛艇下水,第一艘核動力潛艇交付海軍使用,第一艘導彈核潛艇順利下水,成為繼美、蘇、英、法之后世界上第五個擁有核潛艇的國家。

作為中國第一代攻擊型核潛艇和戰略導彈核潛艇總設計師,曾經30年赫赫而無名的黃旭華最終也迎來了自己人生的高光時刻——他兩度獲得國家科學技術進步特等獎,成為中國工程院首屆院士。

“只有把個人的抱負和國家的需要緊緊相連,才能實現真正的人生價值。”多年后,他在給中學生作報告時如是分享。

為了工作保密,黃旭華30年沒回家,父親、二哥逝世他都未能奔喪。直到1987年《文匯月刊》刊發《赫赫而無名的人生》,母親含淚細看,認定主人公就是多年未歸的三兒子黃旭華。

有人問黃旭華,忠孝不能雙全,你是怎么理解的?這位2013年度“感動中國”人物的答案是,“對國家的忠,就是對父母最大的孝!”

“只想當將軍的士兵不是好士兵”

小時候,黃旭華目睹父親彈奏揚琴,常常模仿父親彈奏一二。中學時,他自學了口琴,和同學一起組建起樂團;也曾拉過一段時間小提琴,最后因為練習耗時太多放棄了。

在核潛艇研制最困難、最緊張的時候,黃旭華總能在音樂中舒緩壓力、獲得靈感,“音樂對于陶冶情操很有幫助”。

音樂之外,體育同樣讓他受益良多。

中學時籃球得過獎章,拿過乒乓球的三級運動員,長期堅持鍛煉讓他扛過了“文革”中白天養豬、徹夜研究的日子,到而今94歲高齡,他每天堅持上班,面對記者一個多小時的交流中,思路清晰、中氣十足。

反觀今天的中學生,時間被考試課目安排得滿滿當當,“把同學們束縛得太死了”。

去年,黃旭華的外孫子被保送清華大學,還獲得了全國物理競賽一等獎。在家長們眼中,這絕對是“別人家的孩子”。

然而黃旭華認為,相較于各學科交叉研究的需求,現在的學校教育“太專業了”,外孫在中學成長中“放棄了很多”,比如文學修養不夠,“那么多名著,那么多人生道理,這對一個人的性格培養很重要”。

他曾在北京一個競賽上,看到從全國各地匯聚的中學生們,一個個戴著眼鏡、弱不禁風的樣子,不禁扼腕嘆息:“理想的教育不是這樣,德、智、體、美要全面發展。”

面對中學生求教“學習方法”,他追憶往昔,總結一個人的發展主要有三個因素,一個是天資,第二個是勤奮,第三個是機遇。他認為自己不算太聰明,也不是太笨,成功的背后,更多的是勤奮和面對機遇下的堅持。

“看準方向、堅持到底很重要。”多年來與年輕人接觸中,他注意到一個現象:不少人不安于自己的工作,總是這山看著那山高,頻頻跳槽。“也許他可以發財,但他事業上不可能有大的成就。事業上要有大的成就就要看準,你要堅持下去,一個人能夠工作的時間并不多,要堅持做好。”

這個自認為“不聰明也不太笨”的長者用一生為此寫下注腳——從1958年我國研制核潛艇的“09”工程誕生至今,很多人來來走走,而他一經踏足便是60年光陰癡心不改,被譽為中國核潛艇從無到有、從有到精的唯一的全程參與者和見證者。

拿破侖有句名言,“不想當將軍的士兵不是好士兵。”黃旭華還想再加上一句——“只想當將軍的士兵也不是好士兵”。他寄語今天的青少年一代,“行行出狀元,要做各自崗位上的將軍”。

中國-博士人才網發布

聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。