“民有所呼,我有所應;民有所盼,我有所為。”新時代,意味著新方位、新坐標,教育亦是如此。全省教育大會將于12月24日在長沙召開,這是10年來湖南省首次召開的高規格教育盛會。教育新時代,從“有學上”到“上好學”,從“學有所教”到“學有優教”,湖南以推進城鄉教育一體化發展為抓手,不斷回應民生訴求,努力實現義務教育高位優質均衡;積極推進高校“雙一流”建設,不斷書寫科教強省新答卷;不斷深化產教融合改革,職業教育改革發展的“奮進之筆”濃墨重彩、遒勁有力……紅網記者走進永州、懷化、長沙等地,親身感受教育發展的帶給當地的變化。即日起,紅網時刻推出【“湘”約教育新時代】專題報道,講述廣大教育工作者積極投身教育事業的故事,反應湖南大力推進科教強省建設的舉措成效。

紅網時刻新聞記者 周丹 長沙報道

五年前,郴州某企業,凌晨3點26分,中南大學冶金與環境學院的博士生彭寧等人經過了幾天的反復調試,終于將實驗前的準備工作完成了,小伙子們都十分高興,他們,給團隊導師、中南大學冶金與環境學院院長柴立元發送了一條微信:“兄弟們終于把實驗條件創造好了!”沒想到,導師秒回了信息,“兄弟們辛苦了!”

“我們心里暖暖的!”彭寧說,因為老師心里時時牽掛著他們。正是這樣的團隊精神、這樣的拼搏干勁,彭寧和同學們在前往全國各地企業的實踐中,動手能力、科研水平都有了很大提升,實驗室的科研成果也得到了推廣。

冶金工程學科是中南大學在全國第四輪學科評估中獲評A+學科的3個學科之一,2017年與數學、材料科學與工程、礦業工程共同獲批建設國家“世界一流學科”。

湖南共有國防科大、中南大學和湖南大學等3所高校入選一流大學建設高校,湖南師范大學入選一流學科建設高校。今年10月,省教育廳、財政廳和發改委聯合發文公布了全省本科院校“雙一流”建設項目名單,計劃第一個周期共建設世界一流建設學科12個、國內一流建設學科64個、國內一流培育學科80個、應用特色學科80個。

同時,湖南將建立“雙一流”建設的績效評價體系和動態調整機制,對實施有力、進展良好、成效明顯的,加大支持力度;對實施不力、進展緩慢的,分別給予提醒或警示,并減少支持力度;對缺乏建設實效的,堅決淘汰,讓更有成績的學科進來。

中南大學重金屬污染土壤修復實驗室。

科研小分隊“組團”發力 一脈相傳“冶金”精神

中南大學國家重金屬污染防治工程技術研究中心發明的有色冶煉含砷固廢治理與清潔利用關鍵技術,已在省內眾多大型有色金屬冶煉企業推廣應用。

“傳統的廢金屬廢水的金屬離子種類非常多,以前主要是采用石灰綜合沉淀法。但是傳統的方法很難將重金屬離子除干凈,達不到國家新的排放標準。”中南大學冶金與環境學院院長柴立元打了一個形象的比方,“就好像一只手很難將多個乒乓球抓住,而多只手卻能將多個金屬離子同時抓起”。

近5年來,中南大學冶金工程學科主動對接“一帶一路”倡議、“中國制造2025”以及“生態文明”等國家重大戰略需求,通過政產學研服相結合,做好學科建設的頂層設計,在平臺建設、人才培養、科研創新等方面取得了突出成績。在柴立元看來,科技成果產生與團隊精神是密不可分的。“我們的研究團隊、成果轉化以及推廣團隊都是成熟的班子,我們為此組建了十余個團隊,每只隊伍都能經得起考驗。”柴立元說。

冶金與環境學院主持黨委工作副書記的田慶華是一名青年“冶金人”。年僅37歲的他主要研究方向是城市礦產冶煉尾礦,并且已經獲得過兩項國家科技進步獎,五項省部級科技進步獎。

田慶華說:“我們青年冶金人要繼承老一輩學者嚴謹治學的精神,現在的科研條件、科研環境比老一輩時好太多了。我們在傳承冶金人精神的同時,更要面向國家戰略需求開展研究,既要‘頂天’,也要‘立地’,要把責任感轉化為現實的行動。”

“冶金學科是一個古老且應不斷發展的學科,和其他新興產業比起來,它的高峰已經過去。如今,則應為生產創新開路,”88歲高齡的中國工程院院士劉業翔是中南大學元老級的“冶金人”。在談到冶金學院的未來發展時,劉業翔表示:“針對冶金工程的薄弱環節,要從高效、節能、環保、低成本四個環節進行改進。延伸交叉學科、發展跨學科合作,向無污染、無廢料的冶金工業發展,不浪費任何資源。”劉業翔還談及了未來應與時俱進發展新興產業, “例如可以通過印刷大規模生產的薄膜電池、新能源時代電動車的儲能電池等等,期待冶金工程專業在‘天馬行空’的新構想中下繼續造福社會。”

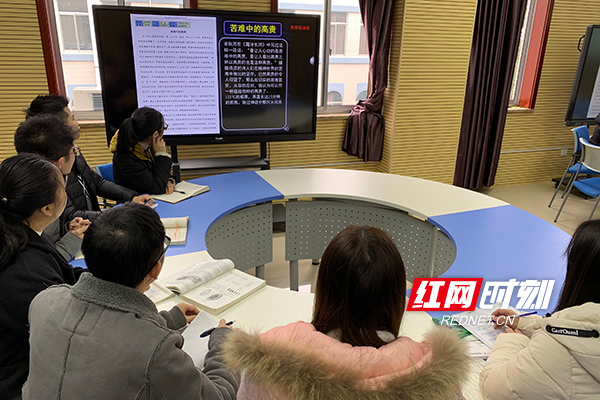

湖南師范大學生命科學學院的智慧課堂。

一流人才培養靠課程 打造“金課”育人才

“121°的極限,高溫長達15分鐘的煎熬。除過神話中那只大鬧天宮的猴子和盜取了天火的普羅米修斯,我實在搜刮不出記憶里還有什么生物能如它一般在這樣的環境中存活。它被稱為芽孢……”

在湖南師范大學生命科學學院的智慧課堂內,青年教師胡勝標用一段余秋雨《苦難中的高貴》的文字開啟了當天微生物課的教學。教室里有四張圓桌,每張圓桌6名同學,教室里的五臺顯示屏使學生無論坐在圓桌的哪個角度都能舒服地看到老師的課件,還能自由討論、書寫觀點。

這是湖南師范大學著力打造的“金課”。在胡勝標看來,所謂“金課”就是以學生發展為中心,將探究式、互動式、啟發式教學模式納入課堂教學,以學生素質和能力發展為課程設計的出發點,通過教學模式的創新,使課程內容有用、有趣、有效,受學生歡迎,滿足學生需求。

教學過程中,胡勝標通過大量的提問互動和分組討論讓學生參與其中。在兩分鐘的分組自由討論里,學生可以通過可觸摸的顯示器屏幕來輔助演示自己的思路,與同學們分享自己的想法。“智慧課堂的特點是互動性強和小班制,教室里的可觸摸式屏幕也讓學生有更多的交流,讓學生更有參與感。”胡勝標說。

為了平衡科研與教學,胡勝標必須投入更多的時間和精力,即使是周末也泡在實驗室。他把自己的研究成果融入課堂,鼓勵學生參與實驗,培養實驗能力和動手能力,引導學生關注前沿動態。像這堂課,他前后改了30多次課堂稿,才有了最終的呈現。

“學校每年投入5000萬,5年內力爭國家級規范教材20部,10個專業、20門課程進入國家雙萬行列,建設智慧教室100間,搭建省級雙創平臺20個……”為進一步鞏固本科教育,湖南師范大學提出了“雙一流建設應以一流本科教育相結合,一流學科建設以一流本科專業建設為基礎,一流大學靠一流本科人才培養來體現”,出臺了《一流本科建設實施方案》,這是學校為貫徹落實新時代全國高等學校本科教育工作會議精神打出的“組合拳”。

今年9月,該校下發《關于取消畢業年級“清考”的通知》,加強畢業論文(設計)全過程管理,同時按照學籍管理辦法對34名同學進行學業預警,切實做好重修學生的學習過程考核,杜絕“人情分”現象出現。

課程是人才培養的核心要素。湖南師范大學全面梳理各專業課程開設情況,及時淘汰低階性、陳舊性和不用心的“水課”,積極打造“金課”。該校本科教學評建辦主任銀海強介紹,“此舉需要教師更新教育教學內容、轉變陳舊的教學方式,使用更多信息化、互動性的教學手段。”到2022年,學校力爭打造線上、線下、線上線下混合型專業思政、核心素養、通識教育、教師教育、雙語教學、創新創業、虛擬仿真、社會實踐“三型八類”精品課程群。

“我們要做好把弘揚師范特色和建設綜合大學兩者相結合。要為把大學變得更加為社會和國家戰略服務而努力。”湖南師范大學校長蔣洪新表示,除了大力改善辦學條件,學校還多措并舉加強了卓越拔尖人才培養。今年湖南師范大學組建了第一屆本科“世承班”,開設語言與文化、藝術與審美、創新與創業等8個模塊,以及300多門供選修的研究生課程;強化教書育人、管理育人、服務育人,加強通識教育頂層設計與核心課程建設,促進學生知識、能力、品格協調發展;加強師資隊伍建設和師德師風建設,加大師資引進力度,努力提升教師教學能力,完善教師考核評價體系。

湖南農業大學教授劉仲華(中)指導學生進行分離純化試驗。

以“農”為本,推進全省農業現代化

喜歡喝黑茶的人都知道,茶葉中的“金花”,即冠突散囊菌的數量與質量,是衡量黑茶質量的一個重要標準。

從2005年開始,湖南農業大學教授劉仲華開始研究茯磚茶“發花”的工藝,到目前為止,不僅掌握了讓無梗鮮嫩茶葉發花的技術,還發明了黑茶誘導調控發花、散茶發花、磚面發花及黑茶品質快速醇化等加工新技術。

他的技術突破和產品創新,幫助擁有幾百年歷史的安化黑茶產業在2006年至2016年產值從2億多元增長到160多億元。團隊研發的國家科技進步二等獎轉化產品,使其附加值提升近10倍。2017年,湖南茶業集團(含控參股企業及基地)實現銷售收入60億元,出口8000萬美元,利稅5.5億元,帶動了50萬戶茶農增收。

“在湖南農業大學的科技支持下,公司技術中心已經逐步發展為湖南省茶葉產業化所需高新技術的原創中心、研究成果產業化推廣應用的孵化中心。”湖南省茶葉集團董事長周重旺說起高校強大的科技支撐感慨不已。

湖南農業大學校長符少輝表示,學校圍繞湖南鄉村振興戰略發展的綜合需求,開展科技創新、人才培養、技術成果推廣轉化,注重“全產業鏈”思維引領全省主導主業和特色產業發展,不斷探索了高等農業院校服務脫貧攻堅和鄉村振興發展的新模式與新機制。

該校在創新驅動湖南現代農業發展中創造了一大批科技成果。在長沙、衡陽、岳陽、湘西、永州建立5個現代農業綜合示范基地。圍繞生豬、茶葉、葡萄、柑橘、淡水魚等特色產業建立了27個特色產業基地。與76個縣(市、區)人民政府建立了科技戰略合作關系,與180多個涉農企業簽署了科技項目合作協議。

創新驅動現代農業有力支撐了區域經濟發展和扶貧攻堅。湖南省40%以上的重要涉農企業使用了該校的技術成果,40%左右的主要農作物推廣新品種由該校選育,每年推廣面積約5000萬畝。為隆平米、臨武鴨、安化黑茶、東江魚、永州熙可、湖南煙草等系列湖南名優農產品品牌提供技術支撐,為塑造一系列湘字號農產品和食品品牌作出了重大貢獻。

近5年來,全省高校共承擔各類科研項目5.1萬項,經費120.5億元;誕生了天河超級計算機、高性能復雜制造技術、汽車車身先進設計制造技術、“海牛號”深海鉆機等系列國際國內領先科技成果,還參與了兩系法雜交水稻技術、北斗衛星導航系統、中低速磁懸浮列車、京滬高速鐵路、國產首臺大直徑全斷面硬巖隧道掘進機等多項重大科技工程。全省高校與省內所有市州和70%以上的縣(區)建立了合作關系,與省內80%以上的大中型企業建立戰略聯盟293個,聯合建設了38個“行業產業”和“區域發展”類的省級“2011協同創新中心”、57個省高校產學研合作示范基地和135個校企合作人才培養基地。與企業聯合建立了473個科技研發平臺,近5年幫助企業爭取國家和地方科技項目過20億元。

本文來自大風號,僅代表大風號自媒體觀點。

中國-博士人才網發布

聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。