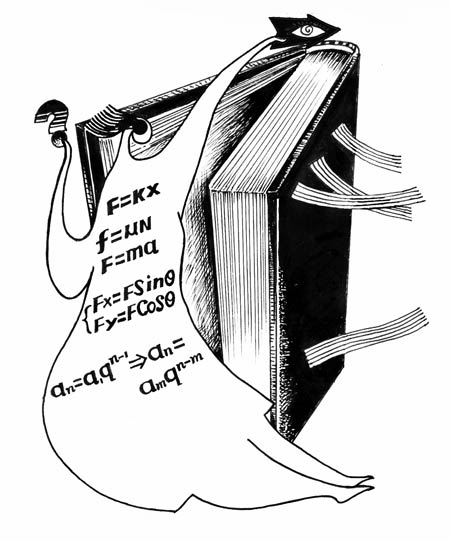

繪畫:禹天建

□許多理工科基礎(chǔ)物理教學(xué)內(nèi)容抽掉了課程中的靈魂和思想,剩下一些冷冰冰的公式和數(shù)據(jù),基本把物理課變?yōu)榱藬?shù)字計(jì)算課程,把教學(xué)變成了傳技

□這種只見(jiàn)公式不見(jiàn)思想的講授和學(xué)習(xí)方式,老師其實(shí)就是一個(gè)“U盤”,這種教育只要求學(xué)生知道書本上靜態(tài)的“知道”,也把學(xué)生當(dāng)成了“儲(chǔ)存器”

□真正好的課堂訓(xùn)練是放手讓學(xué)生獨(dú)立思考,這樣他們才敢于探索相對(duì)陌生的問(wèn)題并提出自己的見(jiàn)解,而不是通過(guò)挖坑式的數(shù)據(jù)來(lái)考查學(xué)生記得多少

--------------------------------------

當(dāng)前的高中或大學(xué)理科基礎(chǔ)教學(xué),有明顯的就事論事、只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)森林的現(xiàn)象。以傳授已經(jīng)存在的客觀事實(shí)或規(guī)律為核心,讓學(xué)生大腦中存儲(chǔ)許多“知道”,但并沒(méi)有讓學(xué)生從這些“知道”中獲得相應(yīng)的見(jiàn)識(shí),課程的講授和習(xí)題訓(xùn)練更缺少文化層面的思考和講解。相當(dāng)多的學(xué)生讀了許多書做了許多習(xí)題,知識(shí)多卻見(jiàn)識(shí)少。離開(kāi)學(xué)校,他們沒(méi)有自己的思想,遇到問(wèn)題總喜歡背誦別人的理解來(lái)詮釋。知其然不知其所以然,學(xué)生缺少想象力和創(chuàng)造力,使我們培養(yǎng)的學(xué)生走上社會(huì)激情不足、原始創(chuàng)新能力不夠,這可能是導(dǎo)致我們?cè)诳茖W(xué)和工程技術(shù)中原創(chuàng)成果相對(duì)較少的原因之一。

理科基礎(chǔ)教學(xué)中缺少靈魂和思想

理科基礎(chǔ)教學(xué)的內(nèi)容主要探討的是我們周圍的客觀事情存在的原因以及對(duì)應(yīng)的變換規(guī)律。教學(xué)中的靈魂是課程中原理性、思想性的講解,它包含課程中每節(jié)知識(shí)點(diǎn)背后對(duì)應(yīng)的空間模型、哲理和具體科學(xué)思維方法,即“道”。具體地說(shuō),它告訴我們這世界有什么奇妙的東西,它們?yōu)槭裁雌婷睿克鼈冊(cè)谀睦铮克鼈優(yōu)槭裁磿?huì)在那里?它與我們?nèi)祟愇拿饔惺裁礃拥年P(guān)聯(lián)?

以高中或大學(xué)物理為例,物理本質(zhì)上描述客觀世界運(yùn)動(dòng)的規(guī)律以及這些規(guī)律的成因,它本質(zhì)上是傳授給人們世界觀和方法論。物理教學(xué)中的公式僅僅是描述這種模型、思想和原理的一種手段和方法,記住這些公式不是真正學(xué)懂了物理,理解這些公式后面的哲理和思想才是我們學(xué)物理的最終目的,具體的教學(xué)過(guò)程要傳授這些真正的“道”。

以靜電學(xué)為例探討。庫(kù)倫定律告訴人們,正負(fù)電子之間會(huì)相互吸引,兩個(gè)同種電荷之間會(huì)相互排斥。物理教學(xué)中應(yīng)該重點(diǎn)講解兩個(gè)正負(fù)電荷之間互相吸引以及它們?yōu)槭裁床粫?huì)相互排斥的物理原理;同時(shí)啟發(fā)同學(xué)們思考如果兩個(gè)同種電荷之間產(chǎn)生吸引力、異種電荷之間產(chǎn)生排斥力,這世界會(huì)怎么樣?這些看起來(lái)簡(jiǎn)單甚至有點(diǎn)無(wú)聊的問(wèn)題才是我們教學(xué)中應(yīng)該抓住的核心思想和靈魂。真正弄懂這些最基本的知識(shí),才能使這些知識(shí)轉(zhuǎn)化為文化,才能使我們有不同于他人的眼光看待這世界。有文化才能有真正的創(chuàng)新!

如果教學(xué)過(guò)程中僅僅是通過(guò)一些無(wú)生命力的相對(duì)獨(dú)立的定理和公式來(lái)演繹一些數(shù)字游戲,忽視知識(shí)點(diǎn)背后的原理、哲理和不同知識(shí)點(diǎn)之間相互關(guān)聯(lián)的探索和講解,相當(dāng)于抽掉了課程的靈魂和思想,給學(xué)生的是靜態(tài)的表象性的“知道”。

筆者遇到一些初、高中的物理教師,問(wèn)他們:“如果學(xué)生問(wèn)為什么兩個(gè)電子會(huì)產(chǎn)生相互作用力,你們?cè)趺椿卮穑?rdquo;他們都說(shuō):“這是自然界的本來(lái)屬性,不需要思考的問(wèn)題。”這樣的回答不但窒息了學(xué)生追求真理的好奇心和對(duì)未知世界的探索欲,而且把學(xué)生的思維壓縮到一個(gè)非常小的空間里面。

“格物致知,窮盡物理”,才是我們課堂教學(xué)應(yīng)追求的。真正好的課程教學(xué)應(yīng)該有靈魂和思想,學(xué)生知其然還要知其所以然,能真正理解不同知識(shí)點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián),這樣才能讓學(xué)生有一雙重新審視世界的眼睛,而不是讓學(xué)生知道一大堆冷冰冰的公式和數(shù)據(jù)。

基礎(chǔ)理科教學(xué)中的傳承模式僵化

習(xí)近平總書記告誡我們:“一個(gè)老師,如果只知道‘授業(yè)’、‘解惑’而不‘傳道’,不能說(shuō)這個(gè)老師是完全稱職的,充其量只能是‘經(jīng)師’、‘句讀之師’,而非‘人師’了。”我們的教學(xué)過(guò)程應(yīng)該是“千教萬(wàn)教,教人求真”,學(xué)生是“千學(xué)萬(wàn)學(xué),學(xué)做真人”。

現(xiàn)在的許多理工科基礎(chǔ)物理教學(xué)內(nèi)容恰恰抽掉了課程中的靈魂和思想,剩下一些冷冰冰的公式和數(shù)據(jù),基本把物理課變?yōu)榱藬?shù)字計(jì)算課程,把我們的教學(xué)變成了傳技。課堂上,一些老師抽絲剝繭,層層深挖,尋找數(shù)字運(yùn)算的技巧和解題路徑,就好比把一個(gè)健康的人的靈魂和肉體全部拋開(kāi),最后只剩下一具骷髏。特別是基礎(chǔ)物理教學(xué),如果過(guò)分強(qiáng)調(diào)解題技巧,就會(huì)把一個(gè)完整的知識(shí)體系分解得七零八落,導(dǎo)致我們的學(xué)生抓細(xì)節(jié)的能力很強(qiáng),但缺少整體思想的把握能力。這種結(jié)論性技巧性的介紹,學(xué)生學(xué)或不學(xué),對(duì)他們未來(lái)其他課程的學(xué)習(xí)和發(fā)展沒(méi)有任何影響。

這是一種只見(jiàn)公式不見(jiàn)思想的講授和學(xué)習(xí)方式,老師其實(shí)就是一個(gè)“U盤”,把書本或者從自己老師那里轉(zhuǎn)存過(guò)來(lái)的東西原封不動(dòng)的傳遞給學(xué)生:給出一些公式和應(yīng)用的條件,繼而舉出許多例子來(lái)演繹這個(gè)公式的應(yīng)用,從而求得需要的標(biāo)準(zhǔn)答案。學(xué)生在課后的習(xí)題練習(xí)中只要答案對(duì)了,就覺(jué)得成功了。這種灌輸靜態(tài)“知道”的教學(xué)也是應(yīng)試教育。而這種教育只要求學(xué)生知道書本上靜態(tài)的“知道”,也把學(xué)生當(dāng)成了“儲(chǔ)存器”,這樣的教學(xué)對(duì)學(xué)生思想、精神層面基本上沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響。同時(shí),這樣的教學(xué)會(huì)嚴(yán)重影響學(xué)生未來(lái)興趣的選擇和事業(yè)的發(fā)展,比如,現(xiàn)在高中生高考選擇考物理科目的學(xué)生比例不算低,但高考后選擇物理專業(yè)的學(xué)生比例就非常少了。

初、高中長(zhǎng)期的以傳授已經(jīng)存在的事實(shí)為中心的教學(xué)觀念、方法,對(duì)學(xué)生的思維習(xí)慣影響非常大,而且很容易讓學(xué)生認(rèn)為物理理所當(dāng)然就是背公式解習(xí)題,他們學(xué)習(xí)物理就是尋找有標(biāo)準(zhǔn)答案的數(shù)據(jù)。他們升入大學(xué)后,如發(fā)現(xiàn)老師試圖改變這樣的教學(xué)模式,學(xué)生反而更不適應(yīng),因?yàn)樗麄円呀?jīng)習(xí)慣了這種靜態(tài)“知道”的灌輸模式。

筆者在大學(xué)基礎(chǔ)物理教學(xué)中試圖作出一些努力和改變,希望傳授一些物理中真正的“道”:課堂上重點(diǎn)給出每章知識(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的空間模型,詳細(xì)講解知識(shí)點(diǎn)背后的哲理和思想,努力和學(xué)生一起探究深層次物理成因。但相當(dāng)多的同學(xué)對(duì)這些問(wèn)題基本上一臉的茫然和錯(cuò)愕,有的同學(xué)甚至覺(jué)得與做習(xí)題沒(méi)有任何關(guān)系,而且反映有點(diǎn)無(wú)聊、沒(méi)有任何意義。在他們眼中有意義的事情就是把有標(biāo)準(zhǔn)答案的習(xí)題做對(duì)。這種想法在現(xiàn)在大學(xué)生群體中具有相當(dāng)?shù)钠毡樾裕@與我們真正的物理教育是背道而馳的。

我們的課程教學(xué)不是讓學(xué)生從老師那里知道多少事情,而是讓他們有詩(shī)和遠(yuǎn)方!

基礎(chǔ)理科教學(xué)中過(guò)度的題海訓(xùn)練使學(xué)生思維固化

教育的過(guò)程是培養(yǎng)學(xué)生如何尋找問(wèn)題、思考問(wèn)題、探究問(wèn)題的過(guò)程,讓學(xué)生學(xué)會(huì)在迷霧之中如何找到光明,逐步形成自己的價(jià)值觀、思想觀,培養(yǎng)他們對(duì)科學(xué)的興趣和對(duì)未知世界的探索欲,而不是讓學(xué)生死記幾個(gè)公式和掌握做習(xí)題的技巧。

但我們現(xiàn)在的理科基礎(chǔ)教育卻非常重技能化數(shù)字化訓(xùn)練,這種訓(xùn)練都是為了掌握或者記住某些方面的數(shù)據(jù)或者技巧,這樣的訓(xùn)練實(shí)際上傳授給學(xué)生的是手藝而不是科學(xué)文化,背離了教育的目的。其主要體現(xiàn):一是要求學(xué)生死記相關(guān)的公式、定理以及使用的邊界條件;二是教會(huì)學(xué)生如何運(yùn)用這些公式進(jìn)行習(xí)題訓(xùn)練以及熟練掌握做習(xí)題的技巧;三是為了提高學(xué)生做習(xí)題的正確率,讓學(xué)生進(jìn)行題海訓(xùn)練。把各種各樣的例題在課堂上翻來(lái)覆去地講,讓學(xué)生做習(xí)題時(shí)已經(jīng)不是去分析問(wèn)題解決問(wèn)題,而是條件反射似的用講過(guò)的例題對(duì)號(hào)入座,照葫蘆畫瓢寫出答案,寫對(duì)的同學(xué)也不見(jiàn)得真正懂了書本上的知識(shí),即“習(xí)而不察”。如何從考試的題型中快速找到需要的答案,這樣的方式既不是傳“道”也不是解惑,無(wú)益于學(xué)生的健康成長(zhǎng)。題海戰(zhàn)斗使學(xué)生離課堂外那個(gè)精彩的世界越來(lái)越遠(yuǎn),把學(xué)生的視野、思維甚至行為的準(zhǔn)則限制在非常狹小的范圍之中。

曾經(jīng)是有人問(wèn)愛(ài)因斯坦,聲音在空氣中的傳播速度是多少?愛(ài)因斯坦回答:我的大腦是用來(lái)想象和思考這個(gè)世界的問(wèn)題而不是用來(lái)記一些靜態(tài)的生硬的數(shù)據(jù),你問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題,任何一本初等物理學(xué)書上都有答案。

真正好的課堂訓(xùn)練是放手讓學(xué)生獨(dú)立思考,在大腦中勾畫出知識(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的物理模型和理論推導(dǎo),這樣才能讓他們敢于探索自己不熟悉或者相對(duì)陌生的問(wèn)題,提出自己的空間模型和見(jiàn)解,而不是通過(guò)挖坑式的數(shù)據(jù)來(lái)考查學(xué)生記得多少。

讓人擔(dān)憂的是初、高中的題海訓(xùn)練,讓學(xué)生記住許多公式和參數(shù)然后如何快速用一些公式和參數(shù)熟練地給出答案。這種學(xué)習(xí)方式深深地嵌入到他們的大腦中,使相當(dāng)多的學(xué)生思維固化,讓他們更在乎學(xué)習(xí)結(jié)果,而不是過(guò)程。到了大學(xué),這種學(xué)習(xí)方法已經(jīng)成為強(qiáng)大的慣性,任何試圖去改變他們這種靠記住公式快速給出答案的方法都被相當(dāng)多的同學(xué)視為異端,從而抵觸排斥。相當(dāng)多的同學(xué)認(rèn)為他們通過(guò)高考獲得了高分,證明他們?cè)诔酢⒏咧袑W(xué)習(xí)方法是對(duì)的。到了大學(xué)一旦發(fā)現(xiàn)老師講授方法和高中老師講的方法不同,相當(dāng)多的同學(xué)不適應(yīng)。他們不反思過(guò)去題海戰(zhàn)術(shù)的弊端,而是選擇指責(zé)他人和逃避。

如筆者在大學(xué)物理中電場(chǎng)和物質(zhì)相互作用的講授中,詳細(xì)地講解了普通原子核外電荷與外電場(chǎng)中的相互作用機(jī)理,分析了不同原子受到電場(chǎng)作用后出現(xiàn)的極化現(xiàn)象,煞費(fèi)苦心給出了相對(duì)應(yīng)的空間模型,最后用一個(gè)簡(jiǎn)單的模型推導(dǎo)了材料的相對(duì)介電常數(shù)。課后筆者給學(xué)生布置一道作業(yè):證明空氣中的相對(duì)介電常數(shù)約為1,要求同學(xué)們給出基本的物理模型,敘述清楚空氣和電場(chǎng)相互作用的物理原理,然后給出詳細(xì)的證明過(guò)程。這樣的問(wèn)題學(xué)生只要稍加努力就能證明,而且通過(guò)這樣的證明能讓學(xué)生真正明白電場(chǎng)對(duì)周圍物質(zhì)的影響,從而理解電磁波是如何改變我們這個(gè)世界的。但遺憾的是相當(dāng)多的同學(xué)都不知道怎么思考,看到題后一臉茫然。如同一群羔羊,它們已經(jīng)習(xí)慣了被圈養(yǎng),一旦離開(kāi)牧人,便不知道怎么面對(duì)未來(lái)。

青春總是希望與自由相伴,我們的課堂應(yīng)該真正給學(xué)生探索的自由。課堂練習(xí)應(yīng)該讓他們自己搭建通往未來(lái)多彩世界的階梯并給出所遇問(wèn)題的答案。

教學(xué)語(yǔ)言缺少想象

語(yǔ)言是一門藝術(shù),如何淋漓盡致、唯美地運(yùn)用語(yǔ)言把理科基礎(chǔ)課程的內(nèi)容完美表現(xiàn)出來(lái),是一門學(xué)問(wèn)。理科基礎(chǔ)課程的教學(xué)中,老師面對(duì)的都是青春期的學(xué)生,他們有激情有思想,他們需要的是老師的一朵白云,讓他們有一個(gè)潔白的想象。但我們現(xiàn)在的基礎(chǔ)理科教學(xué)課堂中,都是用一些生硬枯燥的數(shù)理語(yǔ)言介紹所教授的內(nèi)容,缺少文化方面的聯(lián)想和思考。比如大學(xué)物理中的相對(duì)論部分,基本的教學(xué)模式都是利用愛(ài)因斯坦的兩個(gè)假設(shè)簡(jiǎn)單推導(dǎo)出時(shí)空的變換關(guān)系,然后給出相當(dāng)數(shù)量的例題進(jìn)行講解,這讓許多學(xué)生理解起來(lái)非常費(fèi)勁,學(xué)起來(lái)相當(dāng)枯燥。

在如何理解狹義相對(duì)論的時(shí)空變換上,其實(shí)一首詩(shī)可以詮釋:“橫看成嶺側(cè)成峰,遠(yuǎn)近高低各不同。不識(shí)廬山真面目,只緣身在此山中。”這不但會(huì)讓學(xué)生豁然開(kāi)朗,而且更能激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。把文學(xué)藝術(shù)的想象和具體的自然科學(xué)相統(tǒng)一,不要讓理科基礎(chǔ)課成為骷髏式的課程,讓學(xué)生多幾分想象,對(duì)培養(yǎng)學(xué)生的空間想象力和創(chuàng)新能力是非常有幫助的。

“白云生鏡里,明月落階前”。有好的詩(shī)就有好的想象,有好的想象才有好的詩(shī),我們的理科教學(xué)同樣如此。

真正的課堂教育不是在課堂上對(duì)學(xué)生進(jìn)行大量的知識(shí)灌輸,而是設(shè)法把學(xué)生的眼光引向書本外的世界,讓他們?cè)谥R(shí)的海洋吸取營(yíng)養(yǎng)。真正的課堂教育不是讓學(xué)生去死記硬背大量的公式、定理和做大量的習(xí)題訓(xùn)練,而是煞費(fèi)苦心地告訴學(xué)生怎樣去思考問(wèn)題,面對(duì)陌生領(lǐng)域如何去尋找答案的方法,培養(yǎng)他們對(duì)科學(xué)的真正信仰和對(duì)科學(xué)精神的執(zhí)著追求。這樣,當(dāng)他們畢業(yè)后走上工作崗位,就有可能提出自己別具一格的理論和見(jiàn)解,開(kāi)辟一個(gè)全新的研究領(lǐng)域或發(fā)展一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè),引領(lǐng)時(shí)代的發(fā)展。

(作者為上海交通大學(xué)物理與天文學(xué)院教師)

馮仕猛 來(lái)源:中國(guó)青年報(bào) ( 2018年01月29日 10 版)

中國(guó)-博士人才網(wǎng)發(fā)布

聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。